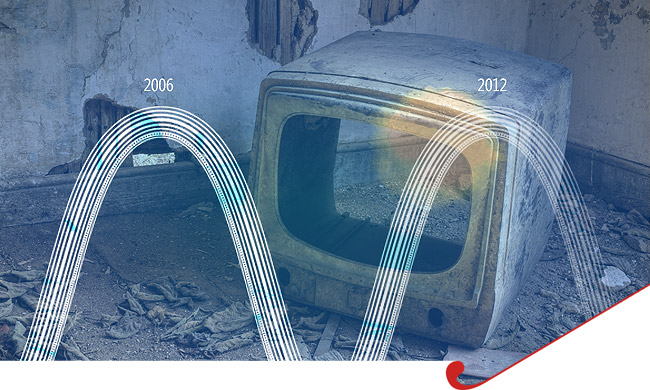

| Возьмем две крайние точки — 2006-й и 2012-й. Первая — это кульминация путинской послебесланской политики. Медиа под контролем, действует блок на упоминание Путина и Суркова в негативном контексте, акции нашистов против журналистов поддержаны Кремлем, маленький пул «несогласных» площадок геттоизирован, региональные СМИ построены под губернские администрации и т.д. Вторая точка — это момент, когда главного редактора одной из крупнейших газет страны снимают с должности за публикацию фотографии с митинга с неприличным плакатом о Путине.

Между этими двумя точками прошла целая эпоха. Удивительно, но внутри путинской системы около 2009 года появилась системная группировка — так называемое окружение Медведева, — само наличие которой оказало влияние на быстрые изменения в СМИ. «Политика» вернулась в СМИ. За какие-то полгода на фоне перемен в отделах политики крупнейших федеральных ресурсов быстро поблекли оппозиционные «Грани.ру» и «Каспаров.ру». В «коалиции перемен» оказались редакции «Газеты», «Ведомостей», «Известий» (до Габрелянова), «Московских новостей», «Коммерсанта», Lenta.ru, «Дождя», РБК, «Росбалта», старогоOpenSpace, Slon.ru.

© Colta.ru  При этом сами редакции этих СМИ были лишь одним из флангов «коалиции перемен». Публичное пространство быстро менялось по всему периметру: возникали новые дискуссионные клубы на площадках кафе, появились тематические группы активистов («Синие ведерки» и другие), региональные экономические форумы (Красноярск, Пермь) с участием предпринимателей, конференции ВШЭ, РЭШ, Европейского университета в Санкт-Петербурге. Быстро возникала неинституционализированная «партия альтернативы». Она расширялась. На одном конце контура находились вполне системные РИА Новости, на другом — «облачная демократия» екатеринбургских муниципальных активистов. Небольшая группа «стародиссидентских» журналистов на «Эхе» и «Гранях», которые находились в глухой обороне в 2003—2008 годах, теперь оказалась внутри этого контура в окружении молодых журналистов молодых редакций Slon.ru, «Дождя», «Большого города».

Это был необычайно интересный и исторически важный момент. Суть его в том, что он мог привести к появлению в России двухпартийной системы. А об этом — как о желательном стратегическом сценарии — говорили многие, в том числе и системные люди.

Трудно предполагать, смог бы М. Прохоров оказаться тем политиком, который собрал бы в окончательную конструкцию результаты «пробуждения-2009/2010». Теперь можно только гадать — сделать это ему не дали, сбив на взлете думской кампании 2011 года (о чем скорбел даже Бадовский). Нужна ли России двухпартийная система? Умозрительные дебаты о том, что лучше — двухпартийная или многопартийная, могли бы продолжаться еще сто лет. Но тут перед нами был уникальный случай естественного исторического общественного подъема, который вел к появлению «второй партии». Возможно, и она не смогла бы сломать всю оставшуюся от 1990-х систему партийно-политического представительства. Но если и был какой-то шанс, то именно здесь.

В 2010—2011 годах вся «коалиция перемен» собралась вокруг достаточно эффективной публичной атаки на «ЕР». В феврале 2011-го Навальный назвал ее «партией жуликов и воров». Ровно через год — кульминация. Она представлена историческим фото: Кудрин и Навальный стоят у сцены массового протестного митинга…

Но весы истории качнулись в другую сторону. Путина одолел страх. Он побоялся судьбы Горбачева. Трудно понять, почему, но он решил, что реформированная «ЕР» (КПСС) не сможет выдержать конкуренцию с «коалицией перемен» и будет сметена по «оранжевому» сценарию. В мае 2011-го он решил «узурпировать» власть, отнял «вторые ключи» у Медведева. Далее были думские выборы и год протеста. В январе—мае «коалиция перемен» еще существовала. После инаугурации она начала медленно распадаться, и в настоящий момент ее нет. |